MINI ブログ

マイナーとカニ目 〜ミニの仲間たち〜

元ミニフリーク編集長 田代基晴氏をライターに迎えたコラムの第7弾。『ミニの仲間たち』と題して、ミニと関係の深いモデルについて紹介していきます。今回は、ミニ誕生前のアレック・イシゴニスの代表作「モーリス・マイナー」と、“カニ目”の愛称で親しまれた「オースティン・ヒーレー・スプライト」について!

【archives】

-

ミニ誕生から黄金時代<’60年代> 〜ミニの歴史と時代背景〜

日本マーケットの人気高騰で息を吹き返した<’80年代> 〜ミニの歴史と時代背景〜

ブックシェルフに当時のモデルを並べてみると…

ミニの仲間として登場させたいクルマがふたつある。メーカーが販売する自動車は、いずれの1モデルだけ見ていたのでは、その立ち位置というか、ユーザー層のターゲッティングというか、どういった役割を想定されて生まれてきたのかが曇ってしまう。つまり、本棚に並べるようにモデルを配置すると、いろいろと面白いことが見えてくる、というわけだ。

では、本題。ミニが生まれた時代、生みの親である英国のBMC社(ブリティッシュ・モーター・コーポレーション)で量産されていた小型サルーンが『モーリス・マイナー』だ。

ミニのデビュー時のネーミングのひとつが『モーリス・ミニ・マイナー』とされたことからも、一時代を風靡した小型車だったことは想像に難くないだろう。ご存じのこととは思うが、モーリス・マイナーの設計者はアレック・イシゴニス。ミニと並ぶ彼の成功作だ。

一方で、自動車をファンなアイテムとして身近に愉しむべきとの想いで、小型スポーツカーとして登場したのが『カニ目』である。

もちろん、カニ目というのは愛称であって、正式な名前はオースティン・ヒーレー・スプライト。ミニ同様、その後のモデルチェンジがあって、そのフォルムも変化していくのだが、初代スプライトMk-Iに限って、飛び出た目玉のにあんぐりお口の顔つきからカニ目という愛称がついた。ちなみに、カニ目の呼び名はジャパンオリジナル。本国英国ではフロッグアイ、米国ではバグアイだ。月の影よろしく、カニだ、カエルだ、虫だと地域によって例えは変わるものだ…。

さてさて、この2台の間にミニを置いてみると、なるほどユニークな関係性がわかって、いっそうミニのポジショニングが明確になるというわけだ。

ミニの源流ともいえるのがモーリス・マイナー

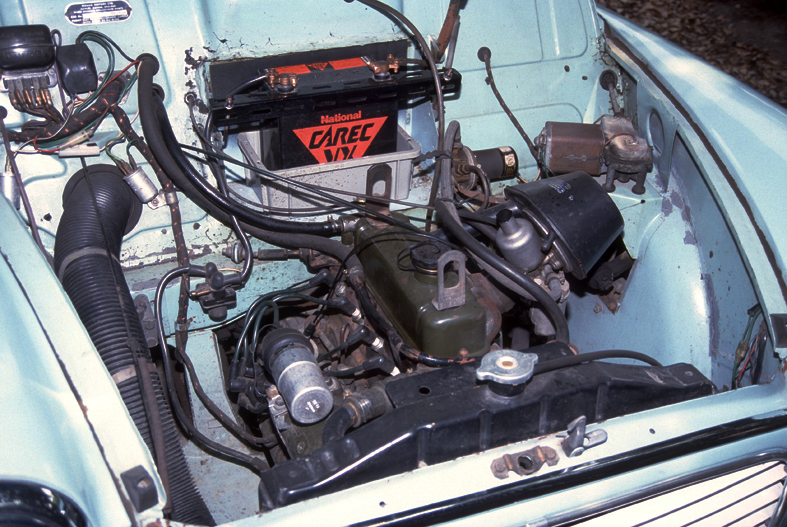

モーリス・マイナーは戦後間もなく1948年に生産が開始された。2ドアでスタートし、間もなく4ドアモデルが登場し、さらに「トゥアラー」と呼ばれるコンヴァーティブル・モデルが加えられた。ちょっとVWビートルにも似たスタイリングの持ち主。外観上はミニとは似ても似つかないものだ。7フィート2インチというから、2185mmのホイールベース。全長も3.7mほどだからミニよりもひと回り以上大きい。メカニズム的にも1ℓにも満たないエンジンをフロントに搭載し、リアを駆動するコンヴェンショナルなレイアウトだった。

しかし、そこには自動車設計者としてのイシゴニス・ドクトリンが強く強く生きているのである。自動車の真髄は大衆車にある。勤労階級にも手が届くクルマ、快適性や利便性を多くの人々が享受できることこそが目指すべきことだと…。そして、時代や市場性の中でイシゴニスが出したひとつの答が、後の傑作に結びついているのは間違いのないことである。

ところで、BMCという会社はモーリスを中心とするナッフィールド・グループが、1952年にオースティンと合併して誕生した。モーリスとオースティンは各々が英国を代表するメジャー・ブランド同士。その合併劇は、例えるならトヨタと日産が一緒になったようなもの、である。

モーリス・マイナーがモーリス・ブランドの小型車代表であるならば、ライバルであったオースティンは同時代をオースティンA30/A35で対抗した。まさにマーケットを二分し、競い合っていたのである。それが、BMCとなってひとつ傘のもとに収まってしまうのだから、当時の英国自動車産業の混乱と大英断が伺い知れる、というものだ。まぁ、それほどに海外資本の脅威があったということなのだろうけれども…。

ほぼ同時期にデビューした『カニ目』のこと

カニ目の正式名称は前述したようにオースティン・ヒーリー・スプライト Mk-I。オースティンのメカニズムを使ってスポーツカーを企画提案したジェフリー・ヒーレーとドナルド・ヒーレー父子の名前を採って『オースティン・ヒーレー』というブランドとしたもの。人名をブランドネームとしてしまうのは、ミニにおけるクーパーと同じようなものだ。

で、1958年に登場したスプライトは、先にオースティン・ヒーレー100を発売しヒットしたのを受けて、小型入門用のスポーツカーを、と提案したものだった。オースティンA35に使われていた「Aシリーズ」エンジンをはじめとして、ギアボックス、フロント・サスペンション、またステアリングにモーリス・マイナーの部品を使って、性能はそこそこだけれど味わいはホンモノのスポーツカー、といういわゆる『ライトウェイト・スポーツカー』をつくったのだ。

旧来、スポーツカーとは高級車のスペシャルティモデルとしての成り立ちだったものを、一気に大衆の域に引き下げたのだ。これは4年ほどの間に5万台近くを販売するという当時としては大ヒット作となった。

はてさて、本棚を眺めてみると…

さて、このふたつのモデルを下敷きにしてみるとミニが鮮明になる。アレック・イシゴニスはマイナーなどの経験をもとに、「革新の小型車」を模索していた。室内空間を最大にしつつ外寸をコンパクトに収める、そのために思いついた数々のアイディア、そのひとつひとつが秀逸だった。

ミニの設計にはエンジンはじめコンポーネンツはBMCの手持ちのものを利用するという制約の中で、カニ目やマイナーのシリーズII(BMC時代になってオースティンのエンジンを積んだ…)などとも同系の「Aシリーズ」エンジンをセレクトした。その優秀な原動機をさらに横置きに搭載し、ギアボックスを一体化して前輪駆動するという方式は、まさに斬新であった。二階建ての「イシゴニス式」と呼ばれるこの方式は、今でこそ主流の座は外れているものの、FWDルーツであることはミニにとって、大いに誇るべきポイントである。

余談かもしれないが、それはソフトな部分にも及んでいる。実はミニが登場したとき、あまりに革新的過ぎて当初人々は急には馴染めなかった、という。そんな事態を予想してなのか、BMCの両代表ブランドで販売されたミニには『モーリス・ミニ・マイナー』『オースティン・セヴン』という名前が付けられた。冒頭にも記したようにマイナーの存在は偉大だった。セヴンもオースティンA30系の前、戦前の大ヒット車の名前である。もうひとつ付加えておくなら、トラべラーの名はモーリス・マイナー時代のエステート、ウッドのトリムが特徴のモデルに使われた、お馴染みのネーミングなのである。

1960年代を目前にして来たるべき未来を牽引するように、自動車を大衆のものと強烈に位置づけたモデルたち。その中核にミニがいたことを知ると、誇らしげな気持ちになる。その想いは、50年を経た今であっても変わらない。いや、むしろミニを選んだ自分を褒めてあげたい気分になる。

WRITER PROFILE

田代(G)基晴(たしろ・ごーりー・もとはる) ミニより1歳年下の1960年生まれ。ミニ・フリーク誌のスタートから、はや四半世紀…、どっぷりミニ漬けの人生を過ごす。スクーバダイビングや自転車、カヌーや登山、アイスホッケーにまで手を出してきたシアワセものだ。制作全般が生業となるが、自称フォトグラファーである。現在は相模湖にスタディオを構え、趣味の伝道師を目指して精進している毎日。 会社はこちらGP・JUNOS

田代(G)基晴(たしろ・ごーりー・もとはる) ミニより1歳年下の1960年生まれ。ミニ・フリーク誌のスタートから、はや四半世紀…、どっぷりミニ漬けの人生を過ごす。スクーバダイビングや自転車、カヌーや登山、アイスホッケーにまで手を出してきたシアワセものだ。制作全般が生業となるが、自称フォトグラファーである。現在は相模湖にスタディオを構え、趣味の伝道師を目指して精進している毎日。 会社はこちらGP・JUNOS

——関連記事——

ミニ誕生から黄金時代<’60年代> 〜ミニの歴史と時代背景〜

日本マーケットの人気高騰で息を吹き返した<’80年代> 〜ミニの歴史と時代背景〜

新たなステージ、エボ・モデルの復活<’90年代> 〜ミニの歴史と時代背景〜