MINI ブログ

'60年代、黄金期のバリエーションモデル 〜ミニの仲間たち〜

元ミニフリーク編集長 田代基晴氏をライターに迎えたコラムの第6弾。『ミニの仲間たち』と題して、ミニと関係の深いモデルについて紹介していきます。今回は、’60年代のミニ黄金期、英国の伝統ブランドとともに登場した「ライレー・エルフ」&「ウーズレー・ホーネット」について!

【archives】

-

ミニ誕生から黄金時代<’60年代> 〜ミニの歴史と時代背景〜

日本マーケットの人気高騰で息を吹き返した<’80年代> 〜ミニの歴史と時代背景〜

大同団結BMCはさまざまなブランドの集合体

ミニの製造元であったBMC社(ブリティッシュ・モーター・コーポレーション)は、1952年にモーリスを中心としたナッフィールド・グループと大オースチンとが合併して誕生した。フォードやヴォグゾールといった米国からの大資本が英国に押し寄せ、それらに対抗して、民族資本を守るために大同団結した結果である。

BMCは、ナッフィールド・グループに属していたMGやウーズレー、ライレーといった、伝統的なブランドをそれぞれに大切にしていた。ウーズレー・ツール&モーターカー・カンパニーは1905年創業、ライレー・モーター・マニュファクチャリング・カンパニーは1913年スタートの老舗ブランドだ。詳細は後述しよう。

BMCはモーリスとオースチンの大二枚看板で米国資本に立ち向かう。BMC時代のミニには当初『オースティン・セヴン』と『モーリス・ミニ・マイナー』とふたつのブランドでネーミングされ、それぞれに人気車の名前を受け継がせてデビューした。いわゆるバッヂシステムと呼ばれる方法、もちろん販売網の意向もあるのだろうが、ナショナリズムの高揚を配慮して、ブランド重視という当時の英国人の好みを反映させたものでもあった。

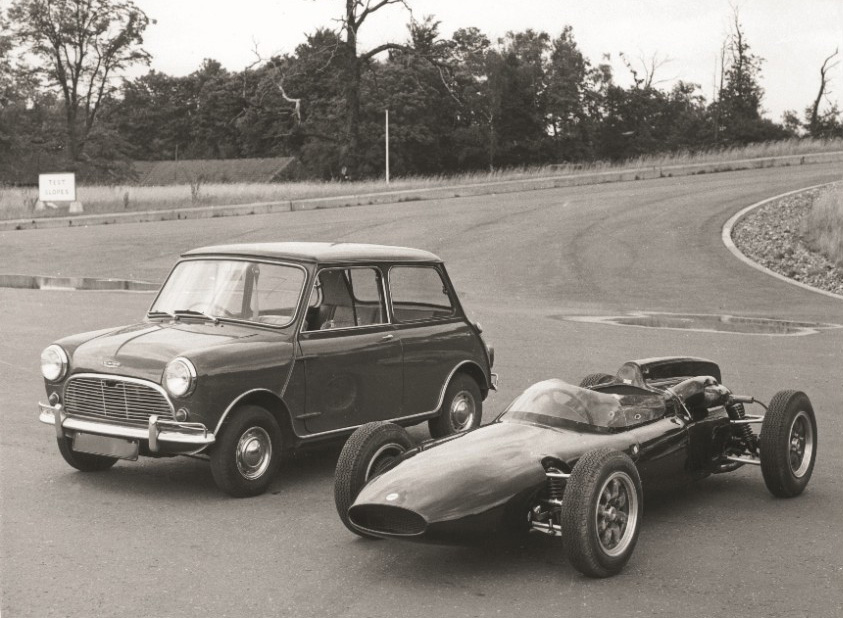

ところで、デビュー当初、販売が鈍かったとされるミニだが、「速いミニ」ミニ・クーパーの登場、さらにはクーパーSへの進化とともにコンペティションシーンでの活躍もあって、しだいに人気は高まっていった。その立役者となったクーパーの名は、当時F1マシンのコンストラクターとしてのポジションを築いたジョン・クーパー率いるクーパー・カー・ガレージ。

レース・ブランドとして揺るぎない人気を得ていたネーミングを最大限に活用して、ミニは商業的な勝利を得るのである。これも立派なブランド戦略である。

高級ブランドの意匠をコンパクトに濃縮

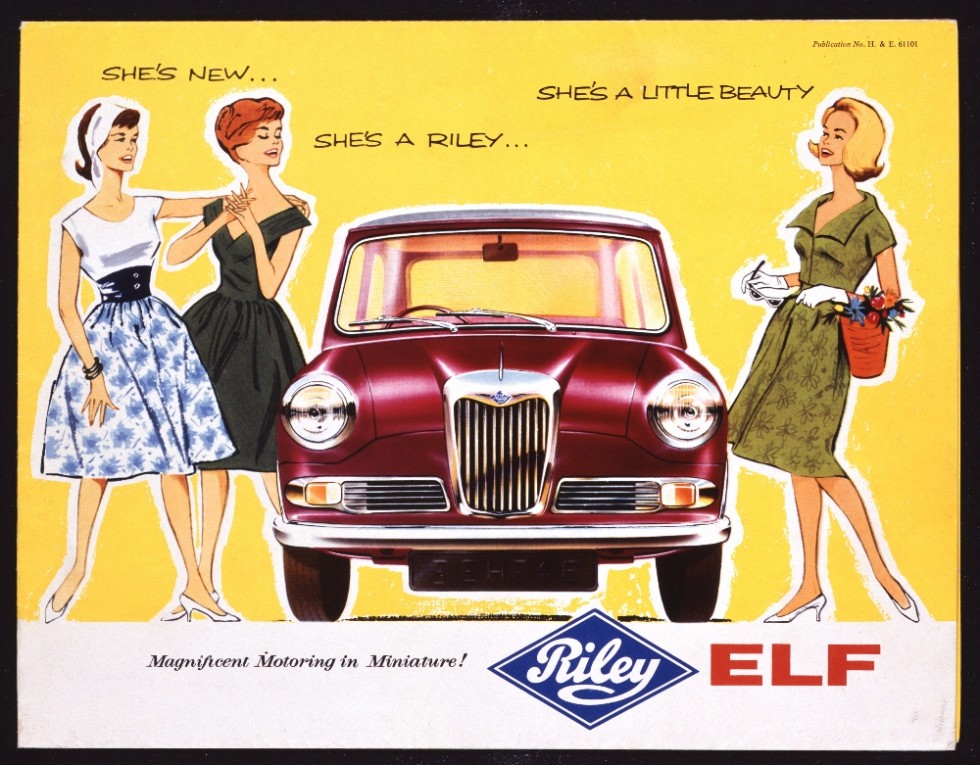

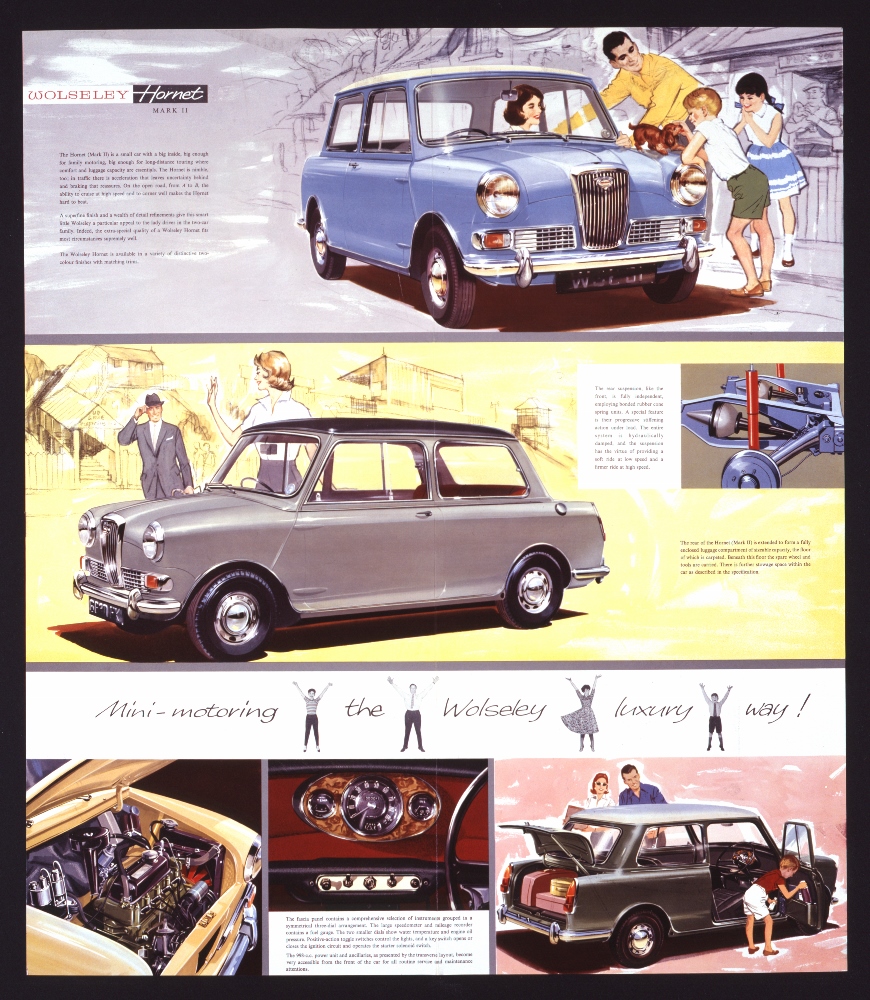

ミニがしだいに定着していった1961年10月、新たなミニが前述した伝統的ブランドとともに登場する。それは『ライレー・エルフ』と『ウーズレー・ホーネット』。

まずライレー・ブランドから紹介しよう。ブルー・ダイヤモンドとされる青い菱形エンブレムのライレー社は19世紀末、コヴェントリイのライレー家によって興された由緒あるブランド。戦前にライレー・ブルックランズ9などの傑作を残している。1938年にモーリス傘下に入り、戦後も2.5・エンジン搭載のライレー・パスファインダなど、上級なサルーンにその特徴を見せていた。

そういった顧客にセカンドカー、サードカーとしてのコンパクト・ライレーを、というような狙いもあったのかもしれない。ミニをアレンジメントして、ライレー・ブランドに相応しい高級感をもたらしたのがエルフ=妖精だ。

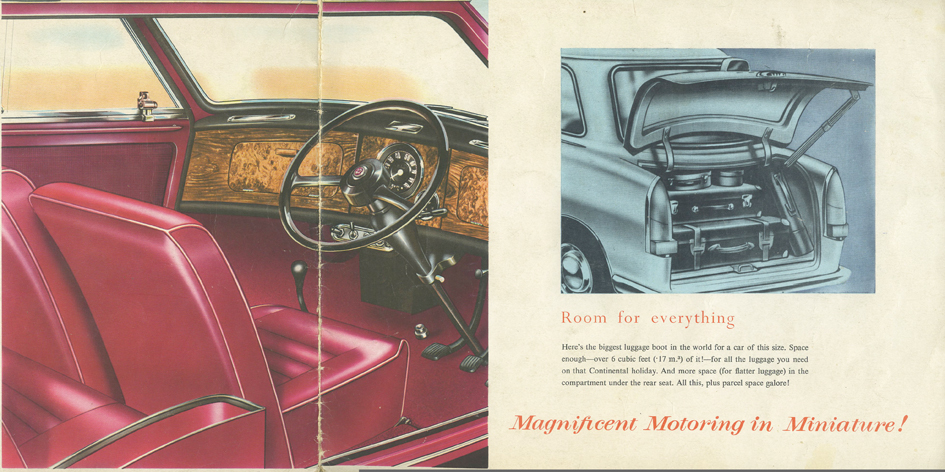

その味付けのレシピはこうだ。まず、エンジンは当初こそノーマルだったが、ミニに先駆けて998ccエンジンを導入。ボディスタイルはリアにラゲッジ・ルーム(英国ではブートだ…)を設けた3ボックスを新造した。およそ20cmプラスのロングボディ、リアには小振りなウィングフィンが付き、専用のコンピネーションランプが装備された。

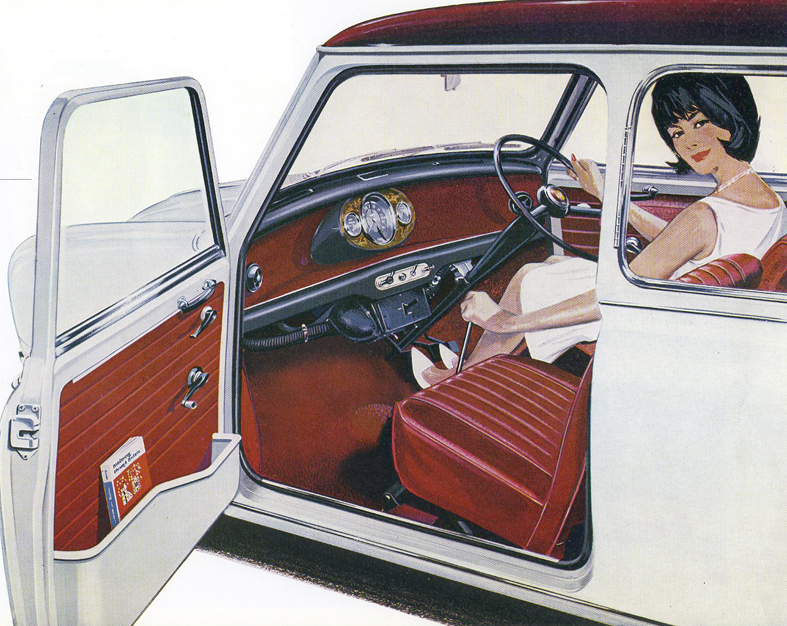

ミニベースながら、もっともフォルムが特徴的(保守的…)に変化した部位。往時の乗用車は、まだまだ3ボックスが標準的だったのだ。それになんといってもインテリア。フルワイズのウッド・インパネが付き、本革シートが奢られている。外装には「デュオ・トーン」カラーが用意された。

当然のことながら、内外装のカラースキームはライレー社伝統の配色を成し、ミニ・サルーンのスキームとは区別された。そうして、ライレー伝統の3ピースのフロント・グリルと『ブルー・ダイヤモンド』エンブレムが装備された。ライレー乗りには解る、上級ミニの味覚だったのだ。

対するバッヂ、ウーズレー・ホーネットとは?

ライレーもそうだが、ウーズレー・オーナーもまた、単に変わり種のミニとして乗っているのだとしたら、そのブランドが誇るべきものを『宝の持ち腐れ』状態としている。現代に残る稀少な個体なのだからなおさら、ブランドに敬意を払って欲しいものだ。ウーズレー=Wolseley、なんとも書きづらく、かつ読みにくいブランドだが、その歴史はライレーと同様19世紀にまで遡る。英国では伝統的ブランドのひとつだ。

1961年にライレー・エルフとのバッヂセールスとしてウーズレー・ホーネットのネーミングでラインアップに加えられた。ミニの上級版とされたが序列としてはライレーより少し下という位置づけ。発売当初のライレー・エルフの価格が694ポンドだったのに対して、ホーネットのそれは672ポンドの設定。ちなみにその時のミニのベーシック・サルーンは526ポンドだった。

たとえばメーターパネルはウッドで装飾されていたが、フルワイズではなく楕円形のウッドパネルがスーパーサルーン同様のオーバルメーターカウルに装着されるだけだったりと、格付けは微妙に配慮されていた。

こののちウーズレー・ホーネットはライレー・エルフとともにマイナー・チェンジする。1963年3月にはエンジンを998ccに換装して、サルーンに先駆けること4年半、Mk-IIを名乗る。1964年にはミニシリーズ全般にハイドラスティック・サスペンションが採用された。

サルーンモデルがMk-IIに進化したしたときにエルフとホーネットはMk-IIIへとチェンジする。やはり、サルーンに先駆けて巻上げ式のサイドウィンドゥ、プッシュボタン式のドアハンドル、コンシールドタイプのドアヒンジへといち早く進化した。これも、2年後にミニ全体にもたらされる、お馴染みのエクイップメントだ。

伝統ブランドの終焉

ミニのひとクラス上のサルーンということで、同じ『イシゴニス式前輪駆動』を備えた「ADO16」シリーズが1962年に登場する。これもBMCらしいというか、モーリス、オースチンに加え、ライレー、ウーズレー、さらにはMG、ヴァンデンプラまで、全部で6個ものブランドで展開された。MGはスポーティを売りものに、高級サルーンのボディをつくってきたヴァンプラはカスタム路線で「小さなロールス・ロイス」と形容されるほどに、高級感を盛り込んでみせた。

しかし、’60年代後半の英国の工業不振は切実な状況だったらしく、生き残り戦術をとらざるを得ない事態へと移行した。1967年にBMCはレイランド・グループと合併してBLMC(ブリティッシュ・レイランド・モーター・コーポレーション)となる。合理化への方針転換が採択され、たくさんあったブランドも、モデルも、逐次整理される方向になってしまったのである。

1969年8月にはライレー・エルフ、ウーズレー・ホーネットともに生産終了。同時に伝統のブランドふたつがフェードアウトしてしまう。それぞれ3万1000台弱、2万8500台弱を生産した。

サルーンのミニもMk-IIIへの移行とともに、オースチンもモーリスもなく、単一ブランドのBLミニとなった。クーパー、オースチン・カントリーマン、モーリス・トラベラーもラインアップから姿を消し、’60年代の終わりとともにミニの黄金期も収束してしまうのである。

WRITER PROFILE

田代(G)基晴(たしろ・ごーりー・もとはる) ミニより1歳年下の1960年生まれ。ミニ・フリーク誌のスタートから、はや四半世紀…、どっぷりミニ漬けの人生を過ごす。スクーバダイビングや自転車、カヌーや登山、アイスホッケーにまで手を出してきたシアワセものだ。制作全般が生業となるが、自称フォトグラファーである。現在は相模湖にスタディオを構え、趣味の伝道師を目指して精進している毎日。 会社はこちらGP・JUNOS

田代(G)基晴(たしろ・ごーりー・もとはる) ミニより1歳年下の1960年生まれ。ミニ・フリーク誌のスタートから、はや四半世紀…、どっぷりミニ漬けの人生を過ごす。スクーバダイビングや自転車、カヌーや登山、アイスホッケーにまで手を出してきたシアワセものだ。制作全般が生業となるが、自称フォトグラファーである。現在は相模湖にスタディオを構え、趣味の伝道師を目指して精進している毎日。 会社はこちらGP・JUNOS

——関連記事——

ミニ誕生から黄金時代<’60年代> 〜ミニの歴史と時代背景〜

日本マーケットの人気高騰で息を吹き返した<’80年代> 〜ミニの歴史と時代背景〜